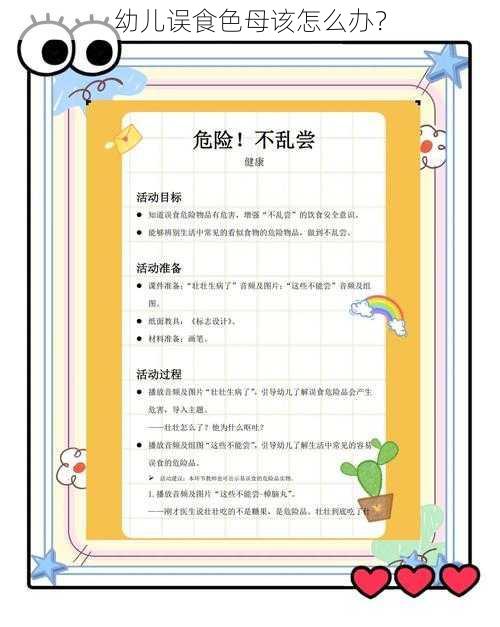

幼儿误食色母该怎么办?

近年来,“色母幼儿”事件频繁发生,引起了社会的广泛关注。所谓“色母幼儿”,是指一些幼儿园或托管机构为了降低成本,使用劣质的色母料来制作幼儿玩具、文具等产品,导致这些产品中含有有害物质,对幼儿的身体健康造成威胁。本文将从以下五个维度对“色母幼儿”进行深度解析,并提供一些建议和观点。

一、认识“色母幼儿”

“色母幼儿”是指一些幼儿园或托管机构为了降低成本,使用劣质的色母料来制作幼儿玩具、文具等产品,导致这些产品中含有有害物质,对幼儿的身体健康造成威胁。这些有害物质可能会导致幼儿中毒、过敏、呼吸道疾病等问题,甚至会影响幼儿的生长发育和智力发展。

二、“色母幼儿”的危害

“色母幼儿”对幼儿的危害主要体现在以下几个方面:

1. 中毒风险:劣质的色母料中可能含有铅、汞、镉等有害物质,幼儿长期接触这些物质,会导致中毒,出现头痛、恶心、呕吐、抽搐等症状。

2. 过敏反应:一些幼儿可能对色母料中的某些成分过敏,接触后会出现皮肤过敏、呼吸道过敏等症状。

3. 呼吸道疾病:劣质的色母料可能会释放出有害气体,幼儿长期接触这些气体,会导致呼吸道疾病,如哮喘、肺炎等。

4. 影响生长发育:有害物质会影响幼儿的生长发育,导致身高、体重、智力等方面的发育迟缓。

5. 影响心理健康:幼儿长期接触有害物质,会对其心理健康产生影响,出现焦虑、抑郁、注意力不集中等问题。

三、“色母幼儿”的原因

“色母幼儿”事件的发生,主要有以下几个原因:

1. 利益驱动:一些幼儿园或托管机构为了降低成本,选择使用劣质的色母料来制作幼儿玩具、文具等产品,从而获取更高的利润。

2. 监管不力:目前,我国对幼儿园和托管机构的监管还不够完善,一些机构存在违规操作的情况,监管部门未能及时发现和处理这些问题。

3. 家长缺乏意识:一些家长对幼儿玩具和文具的质量不够关注,缺乏相关的知识和意识,未能及时发现问题并采取措施。

四、如何避免“色母幼儿”

为了避免“色母幼儿”事件的发生,我们可以采取以下措施:

1. 加强监管:应加强对幼儿园和托管机构的监管,加大对违规机构的处罚力度,同时建立健全的监管机制,确保监管的有效性和长期性。

2. 提高家长意识:家长应提高对幼儿玩具和文具质量的关注,了解相关的知识和信息,选择安全、环保的产品。

3. 规范市场秩序:相关部门应加强对色母料市场的管理,规范市场秩序,打击劣质产品的生产和销售。

4. 加强宣传教育:通过各种渠道,加强对“色母幼儿”危害的宣传教育,提高公众的认识和意识。

五、结论与行动指南

“色母幼儿”事件给我们敲响了警钟,我们必须高度重视幼儿的身体健康和安全。、家长、幼儿园和托管机构等各方应共同努力,加强监管,提高意识,规范市场秩序,为幼儿创造一个安全、健康的成长环境。

为了保护我们的孩子,我们建议:

1. 应加强监管:完善相关法律法规,加大对幼儿园和托管机构的监管力度,定期检查玩具、文具等产品的质量,对不合格产品进行曝光和处罚。

2. 家长要提高警惕:在为孩子选择玩具和文具时,要注意查看产品的质量检测报告,选择安全、环保的产品。要教育孩子养成良好的卫生习惯,避免接触有害物质。

3. 幼儿园和托管机构要严格把关:不要为了降低成本而使用劣质的色母料,要选择正规的供应商,确保产品质量安全。

“色母幼儿”事件让我们深刻认识到保护幼儿健康的重要性。我们不能让孩子成为利益的牺牲品,要共同努力,为他们创造一个安全、健康、快乐的成长环境。